К началу проектных исследований по реставрации белорусской части Августовского канала была принята конкретная научная концепция, по которой предполагалось не только восстановление судоходных и распределительных шлюзов, но и проведение соответственных гидротехнических и мелиоративных работ на междушлюзовых участках для обеспечения сквозной навигации прогулочных теплоходов по всей трассе канала. Это вызвало уничтожение в процессе работ по реконструкции межшлюзовых участков уникального биоценоза, который сложился в период 1939-2004 годов – в годы, когда белорусская часть канала бездействовала.

В физико-географическом отношении территория белорусской части канала уникальна по ряду причин, главными из которых являются наиболее низкое гипсометрическое положение (низшая точка Беларуси на урезе Немана в районе д. Привалка – 80,3 м абсолютной высоты), принадлежность к южной части зоны распространения последнего, позерского (валдайского, вюрмского) ледникового покрова, где сформировался сложный комплекс ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа, история формирования которого неразрывно связана с формированием долины Немана в неоплейстоцене и голоцене.

Лесная растительность занимает более половины территории берегов белорусской части канала, среди которой господствуют сухие сосняки, иногда с примесью в древостое мелколиственных пород, дуба и можжевельника в подлеске.

Наибольшим типологическим разнообразием отличаются сосновые и березовые леса. Значительное участие в структуре лесов принимают мелколиственные породы, а также ель. Мелколиственные леса произрастают преимущественно на пониженных участках и представлены в основном березняками, ольшаниками, ольхово-березовыми древостоями. Наибольшую ценность из них имеют старовозрастные березовые и переувлажненные ольховые леса, а особенно редкие дубравы на пойменных лугах, где сконцентрирована значительная группа редких и охраняемых видов животных и растений.

Также ценны ещё более редкие фитоценозы с преобладанием широколиственных пород (дубравы, кленовники, липняки, грабняки, ясенники), орляковой (дубравы) и снытевой (дубравы, ясенники, грабняки), - в них сосредоточено много редких видов растений.

В белорусской части Агустовского канала отмечено значительное многообразие редких и уникальных растительных сообщества – 22, в которых произрастают 27 редких и охраняемых (арника горная (Arnica montana), многоножка обыкновенная (Рolypodium vulgare), тайник овальный (Listera ovata), плаун-баранец (Huperzia selago), прострел луговой (Pulsatilla pratensis), кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea), шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus), сиелла прямая (Siella erecta), лилия кудреватая (Lilium martagon), камнеломка зернистая (Saxifraga granulata), горечавка крестообразнаяи (Gentiana cruciata), овсяница дюнная (Festuca sabulosa), одноцветка одноцветковая (Moneses uniflora), щитолистник обыкновенный (Hydrocotile vulgaris), кострец Бенекена (Bromopsis benekenii), репейник дубравный (Arctium nemorosum) и др.). Среди около 1000 произрастающих здесь высших растений есть виды - от бореальных, характерных для арктической флоры до видов, связанных со средиземноморским регионом. Например, здесь выступают позднеледниковые и постледниковые реликты, такие как карликовая береза (Betula humilis), клюква мелколистная (Oxycoccus microcarpus) и др., а к южным видам можно отнести ветреницу лесную (Anemone sylvestris), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia), песчаную гвоздику (Dianthus arenarius).

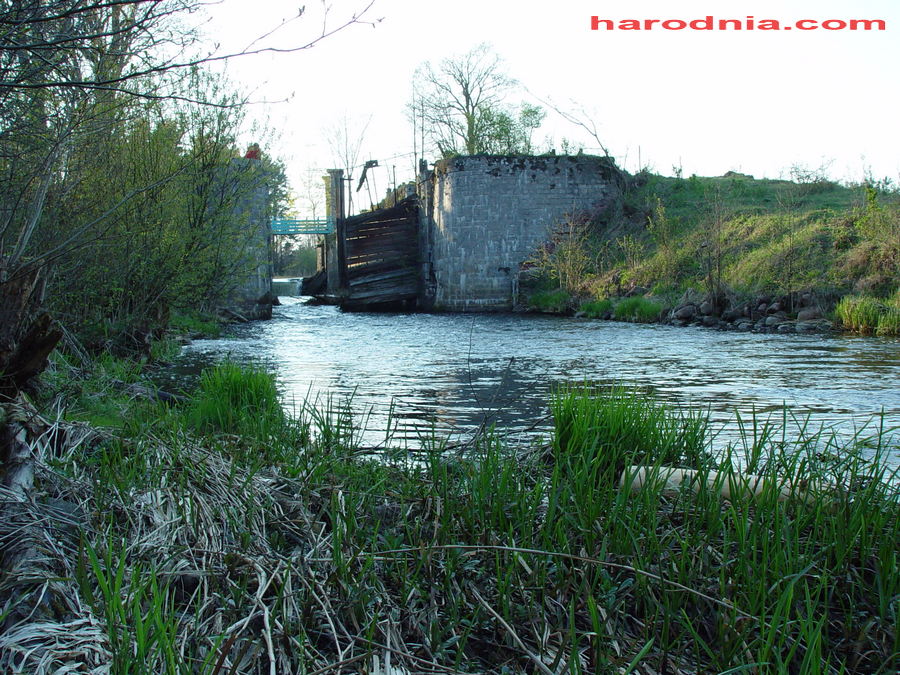

Особенно ценным в белорусской части Августовского канала следует признать уникальный растительный биоценоз, сложившийся в т.н. «Старом русле Чёрной Ганьчи» от распределительного шлюза Черток до впадения реки Марыха в Чёрную Ганьчу.

Игорь Трусов

-

Катэгорыя: Content - Belarusian

-

Апублікавана 25 Верасень 2025

Апошняе

- Фара Вітаўта ў Гродна

- Ігнатовіч Ф. I. МУЗЕЙ НАТУРАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ ГРОДЗЕНСКАЙ МЕДЫЧНАЙ АКАДЭМІІ I ЯГО ЛЁС

- Гожа – Селіванаўцы – Гожка. Месца, якое злучала берагі Нёмана

- Палацы XVII – XVIII стст. на гродзенскім Падоле

- Августовский канал. История и современность. Часть 5. Объекты историко-культурного наследия и туризма в белорусской части Августовского канала.

- Августовский канал. История и современность. Часть 4. Животный мир белорусской части Августовского канала.

- Августовский канал. История и современность. Часть 3. Природа белорусской части Августовского канала и окрестностей.

- Августовский канал. История и современность. Часть 2. Белорусская часть канала

- Августовский канал. История и современность. Часть 1. Августовская пуща