Августовский канал связал в первой половине XIX века реки Неман и Вислу через р. Чёрную Ганьчу, р. Нетту и р. Бебжу. Общая длина канала составляет 103 км. Белорусская часть участка Августовского канала (23 км от белорусско-польской границы до впадения в р.Неман) расположена на северо-западе Гродненского района Гродненской области Республики Беларусь. Как утверждал Н.Л. Гумилёв рельеф местности имеет важное значение для точного понимания проблем заселения, освоения и завоевания отдельных территорий, и дальнейшего экономического развития государственных образований, в нашем случае. на конкретной и небольшой белорусской части Августовского канала.

Эта территория находится на границе Гродненской возвышенности и плоского поозёрья, причем непосредственно трасса канала в белорусской ее части проходит по ледниковой прадолине реки Чёрная Ганьча. В физико-географическом отношении территория уникальна для Беларуси по ряду причин, главными из которых являются наиболее низкое гипсометрическое положение (низшая точка Беларуси на урезе Немана в районе д. Привалка – 80,3 м абсолютной высоты), принадлежность к южной части зоны распространения последнего, позерского (валдайского, вюрмского) ледникового покрова, где сформировался сложный комплекс ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа, история формирования которого неразрывно связана с формированием долины Немана..

Белорусская часть Августовского канала гидрографически относится к нижней части бассейна реки Черная Ганьча (балтское: Ancas – глубокая вода, приставка Чёрная – чистая, прозрачная). Река Черная Ганьча принимает на этой территории несколько притоков. С правого берега - речку Волкушанку, затем три ручья и, ближе к устью, небольшую речку Осташанку. С левого берега – реку Марыха с притоком р. Шлямницей и в устье естественного русла речку Игорка.

Примерно до д. Черток Августовский канал в большей степени использует естественное русло р. Черная Ганьча, а, начиная, от д. Черток, фактически до настоящего времени вся вода р. Черная Ганьча и других источников, запитывающих канал, отводится по искусственному руслу в район д. Немново.

Вид на один из шлюзов Августовского канала в 1999 г.

С правого берега Августовского канала (прежде русло р.Черная Ганьча) в его белорусской части примыкает Гродненская возвышенность, причем именно в районе Сопоцкино относительные высоты составляют до 200-210 м над уровнем моря. К тому же, и в прилегающей к белорусской части канала местности наблюдаются и сравнительно большие перепады высот.

Левый берег белорусской части Августовского канала расположен в ледниковой прадолине реки Чёрная Ганьча, в зоне литовско-белорусско-польского поозерья. На исследуемом участке это относительно ровная зандровая равнина, но иногда камовые градово-западинные массивы рельефа в данной местности имеют высоту до 30 метров с поперечником до 0,6 км. На этой территории расположены: проточное озеро Шлямы (частично) и бессточные озёра Вёнзовец (частично), Длуге (частично), Чарнэ, Ендреня, Окронгляк, Кавеня, Савейк.

Вся территория когда-то входила в Троцкий повет Виленского воеводства Великого княжества Литовского и до 1545 года принадлежала князьям Радзивилам. Это была обширная малонаселённая земля, состоявшая из трех лесных массивов – пущ. Со стороны Ратичского плато к реке Черная Ганьча примыкала с правого берега Перстунская пуща, между реками Черная и Белая Ганьча располагалась Переломская пуща, а к Переломской пуще примыкала Коптёвская. Князья Радзивилы продали эти земли Великому князю Литовскому, и эти три пущи стали великокняжескими, а затем королевскими и, входили в состав Гродненской королевской экономии.

Первоначальное заселение белорусской части Августовского канала относится к позднему палеолиту, например, стоянка этого периода, находится примерно в 700 метрах от шлюза Волкушек, на вспаханном поле в районе бывшего фольварка Юзефатово. Выявлено ёщё около 10 стоянок на территории прилегающей к каналу по данным АН РБ. Письменные источники и более поздние аналитические работы историков позволяют сделать вывод, что с X века территорию белорусской части Августовского канала заселяло западнобалтское племя ятвягов. Основные поселения располагались не на территории белорусской части канала, а на т.н. Ратичском плато. Там располагался один из главных ятвяжских городов – нынешняя деревня Перстунь. В XII-XIV веках ятвягов окончательно вытеснили с территории исследуемого участка, причем восточные славяне с юга вышли на правый берег реки Черная Ганьча, а с запада (вдоль долины реки Чёрная Ганьча) ятвягов выбило с этой территории западнославянское племя мазуров.

Вид на один из шлюзов канала в 1999 г.

Одно из первых исторических упоминаний о населенных пунктах на территории исследуемого участка относится к 1486 году, когда татарский князь Чортэк Кадыш получил от Великого князя Александра Ягеллона две деревни на реке Чёрная Ганьча которые (Чортэк и Кадыш) существуют до сих пор. В 1540 году уже вероятно существовало поселение на озере Шлямы. В XVII веке, в связи с быстрым развитием королевских охотничьих промыслов (прежде всего откупов с них), распространением сплава леса в Восточную Пруссию, на территории Перстунской, Переломской и Коптёвской пущ, возникают новые поселения на территории исследуемого участка. Так в начале XVII века из Святска были переселены ближе к реке Черная Ганьча 19 королевских осочников, тогда и возникла одноименная деревня недалеко от канала с правого берега. Тогда же, осочники из рода Выдра основали деревню Калеты, а в середине XVII века рудную мельницу на реке Шлямница.

26.08.1668 года вигерские монахи-камедулы сфальсифицировали королевский привилей короля Яна Казимира (монастырь располагался на острове оз. Вигры) и незаконно стали хозяевами Перстунской и севера Переломской пущ. Осочники с оружием в руках сопротивлялись произволу монахов-камедулов. Правда, камедулам удалось захватить «Калетскую Руду». После 1690 года камедулы заложили за 165 злотых «Руду» Морыха и Кодзе (Morycha i Kodzie). За проезд по «сопоцкинской» дороге камедулы взимали сбор 220 злотых. В 1679 году камедулы отобрали у калетских Выдр корчму, которую им позволил держать отдельным привилеем Ян III в ответ на просьбу Войтеха Выдры (с правом продажи пива и водки).

В 1695 году Ловчий Великого княжества Литовского Францишэк Михал Денхоф (Frantiszek Michal Denhoff) подчинил себе Перстунскую и Переломскую пущи, изгнал с этой территории монахов-камедулов. В этом его поддержали осочники. Денхоф выиграл все суды с вигерскими камедулами. С другой стороны он прижал местных осочников, т.к. его немцы-егеря стали разорять «руды», т.к. они (осочники) посевами и корчеванием леса мешали королевской охоте.

Со вторй половины 1700 года, после многочисленных судебных процессов, Пшеломская и Перстунская пущи снова стали королевскими. Однако монахи-камедулы не отступили от своих претензий на пущи и, еще несколько лет, продолжались вооруженные столкновения между людьми подловчего Казимира Прейча (Kazimira Preycza) и слугами монахов-камедулов.

В 1752 году по дороге на Сейм в Гродно через территорию нынешней белорусской части Августовского канала проезжал Вильгельм Шлемюллер, прусский посол. В его дневнике упоминается уже названная выше деревня Кадыш на Черной Ганьчей и корчма в ней. Деревня принадлежала воеводе Поцею. Через Черную Ганьчу в этом месте был перекинут впечатляюще длинный деревянный мост.В 1779 году подскарбий ВКЛ Антонии Тызенгауз организовал ниже слияния рек Шлямница и Марыха большую смолокурню для нужд строительства Городницы в Гродно.

В истории землепользования на территории белорусской части канала можно выделить четыре периода. Первый охватывает XII-конец XVIII вв. Второй – конец XVIII-начало XX вв.; третий – 1921-1939 гг., четвертый – 1939 г.- и современность. На первом этапе, как уже отмечено, эти земли входили в состав Трокского воеводства Великого княжества Литовского (ВКЛ). Здесь размещались великокняжеские и королевские владения (староствы), в которые входили пущанские леса, и великокняжеские, а затем королевские дворы – Перстунь, Коптёво (Капчаместис), Перелом, деревни и фольварки – Привалки, Осочники. На этих территориях размещались королевские охотничьи угодья. Функции надзора за лесами исполняли осочники. Здесь же размещались владения крупных магнатов – Радзивилов (Радзивилки, Усеники – выкуплены государством в середине XVI в.), Волловичей, Сапег. В качестве крестьянской повинности использовался оброк, в меньшей степени (до реформы второй половины XVIII в., вводившей барщину как основную повинность) – барщина. Часть старостинских земель с деревнями отдавалась в управление (держание) магнатам, в частности, Огинским, Глинским, Заберезинским. В конце XVIII в. правобережная часть р. Неман в районе Августовского канала вошла в состав Российской империи (с 1802 г. – в Гродненский уезд Гродненской губернии); левобережная до 1807 г. входила в состав Пруссии (Нововосточная Пруссия), затем – Герцогства Варшавского, а с 1815 г. – в Российскую империю (Царство Польское до 1864 г., затем – Августовская и Сувалковская губернии). Здесь размещались частновладельческие земли Гурских (Святск с фольварками), Воловичей (Святск, Воловичевцы, Черток, Ясудово, Тартак и др.), Мушиньских, Сильвестровичей (Перелом) и др. По Неману проходила государственная, а с 1827 по 1850 гг. – таможенная граница; в Пальнице, Привалках, Свентоянске и других пунктах размещались пограничные кордоны.

Проект постройки канала возник в самом начале Х1Х века, с целью вывоза зерна и, предположительно, круглого леса в балтийские порты, минуя территорию Восточной Пруссии, которая в то время обложила Российскую Империю высокими таможенными пошлинами. Идея проекта принадлежала выходцу из знатного белорусского дворянского рода - князю Франциску Друцкому-Любецкому. Совершенно очевидно, что до начала предпроектных работ по постройке Августовского канала в 1818-1823 годах не производилась обширная геодезическая съемка территории исследуемого участка.

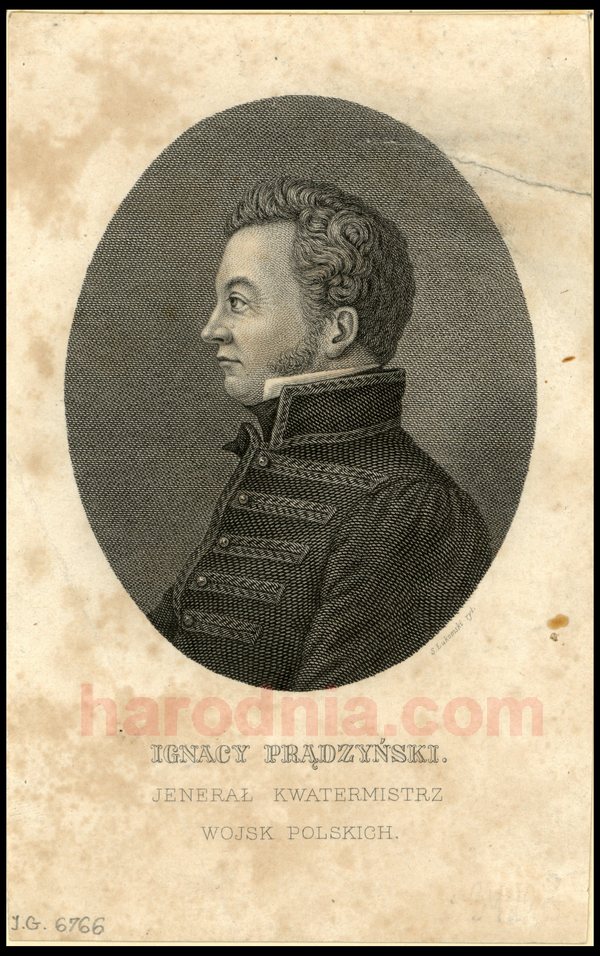

Автор проекта канала Игнатий Прондзинский

Во второй половине 1823 года, группа военных инженеров под руководством полковника Прондзинского и подполковника Риса, провела необходимые геодезические работы на территории будущего канала. Примерно к концу 1824 года был разработан проект постройки канала (более 500 листов карт, планов и технических чертежей), который в марте 1825 года утвердил император Александр I (весь комплекс проекта сегодня хранится в Российском Государственном Историческом Архиве в г. Санкт-Петербурге, часть – в Archiwum Głównym Aktów Dawnych в Варшаве). За три года на территории, прилегающей к будущему каналу, были развёрнуты необходимые для реализации проекта предприятия - строительных материалов, металлургическое, деревообрабатывающие и т.д .Впервые в промышленном масштабе здесь стал производиться гидротехнический цемент. На строительстве работало более 7 000 рабочих под руководством генерала Малле де Гранвилля и полковников Россмана и Прондзинского. Работы были приостановлены только во время восстания 1831 года. Сразу после подавления восстания работы по строительству канала были возобновлены, но уже под гражданским руководством инженера Теодора Урбанского. Открытие канала состоялось в 1839 году. В 1824-1836 гг. в связи со строительством Августовского канала часть территорий была передана в управление Дирекции Висло-Неманского соединительного пути. По каналу ходили деревянные баржи «берлины», против течения их вели по «тяглым» дорогам либо с помощью конной упряжки, либо (крайне редко) баржу тянули бурлаки.

Во второй половине XIX века и особенно в начале ХХ зона, прилегающая к Августовскому каналу стала площадкой для строительства фортификационных сооружений, а во время Первой мировой войны попала в полосу активных боевых действий. Особенно жестокие бои развернулись в районе Сопоцкино. 20-й армейский корпус под командованием генерала Булгакова, прикрывая отход 10-й русской армии, попал в окружение в Августовской пуще. Территория, которую занимал корпус, постепенно неумолимо сокращалась. Положение было катастрофическим: не было продуктов и фуража, закончились боеприпасы. 18 февраля Булгаков решил попробовать прорваться через Сапоцкино к Гродненской крепости. Однако все попытки были напрасными, вышедшие на помощь войска опоздали. В районе Августовского канала 20-й корпус перестал существовать. В августе – сентябре 1915 года в связи с отступлением российской армии эта территория была оккупирована кайзеровскими войсками. Был установлен оккупационный режим, который просуществовал практически 5 лет.

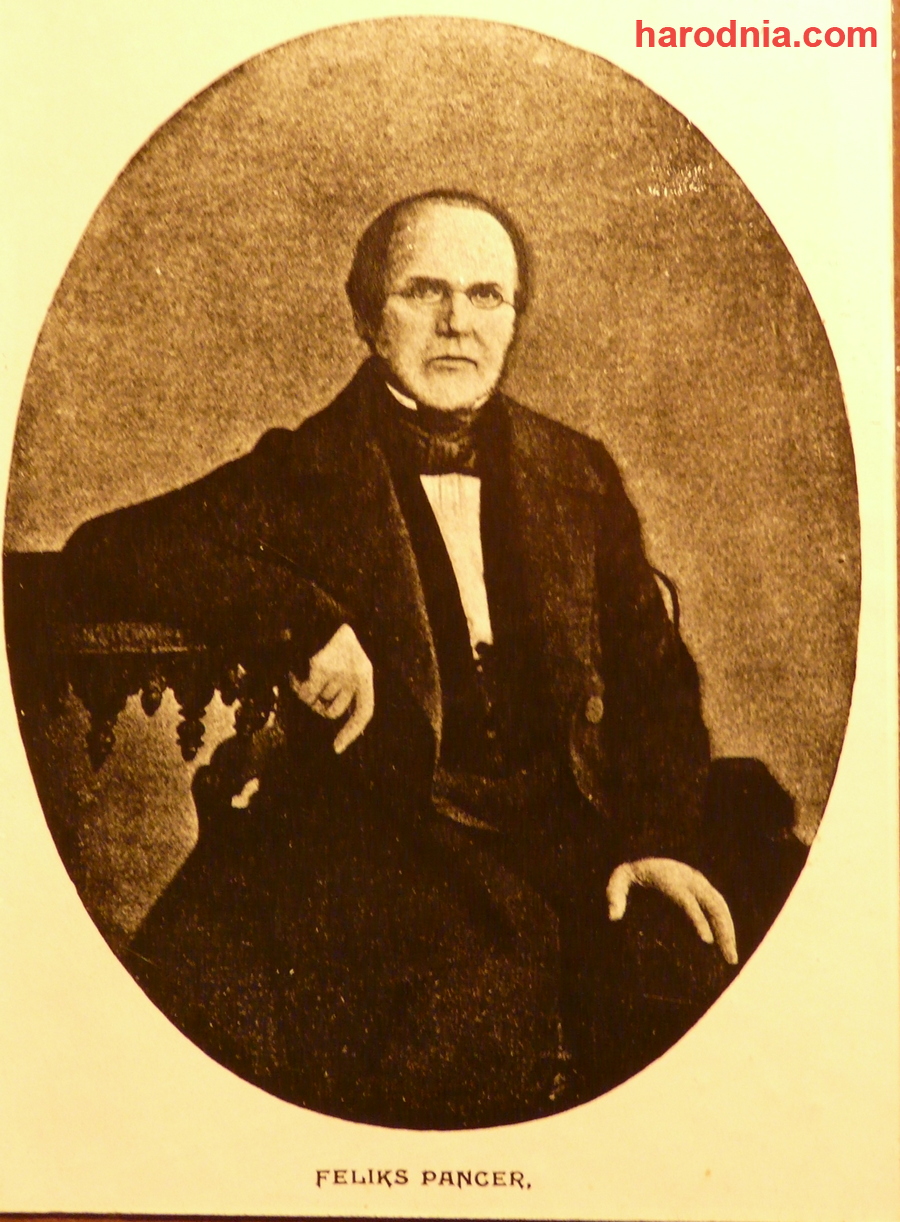

Инженер Феликс Панцер, автор состава специальной смеси типа бетона,

которая использовалась при строительстве канала

После 1921 г. территория по обоим берегам Немана находилась в составе Польши: левовобережная по Неману вместе с каналом – в Августовском повете, правовобережная – в Гродненском повете Белостокского воеводства. Тогда же был проведён капитальный ремонт ряда шлюзов. В частности, полностью переделан распределительный шлюз «Куркуль».

Характер землепользования был обычным - здесь находились имения помещиков и крестьянские хозяйства. Лесные угодья в бассейне Черной Ганьчи и на правобережье Немана являлись государственным владением; на этой территории размещались лесничества. В это время впервые Августовский канал стал использоваться в туристических целях. На шлюзе Дамбровка ежегодно (и с большим размахом) проходило так называемый «Праздник моря». По маршруту Гродно – Августов – Гродно регулярно курсировали два пассажирских колёсных парохода: «Dwornicki», «Emilia Plater».

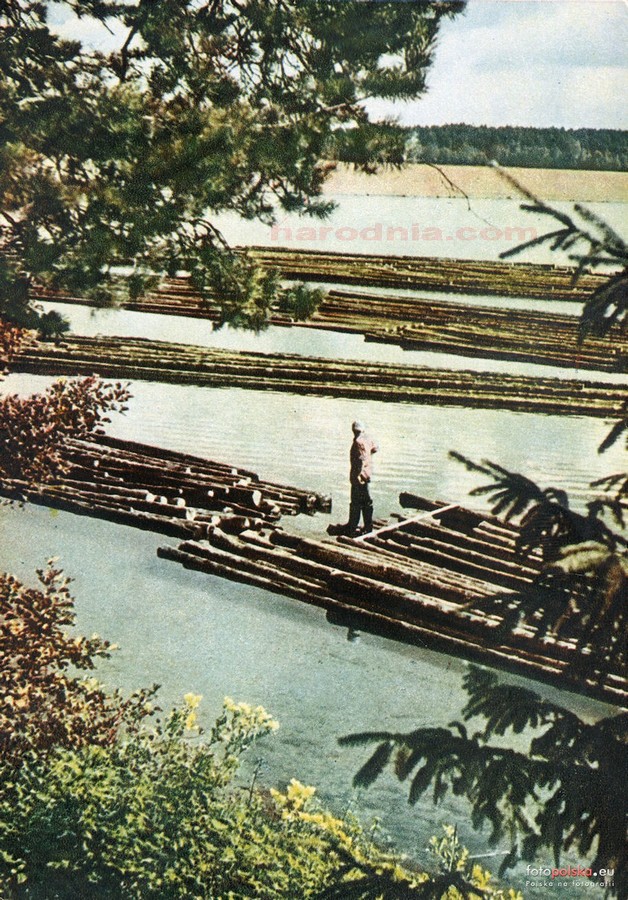

Экономическое значение канала было сведено к сплаву леса. Причём лес варварски вырубался во время немецкой оккупации в 1914-1918 годах, а в белорусской части канала и в 1921-1939 годах.

Канал в межвоенные годы

В сентябре территория белорусской части Августовского канала вошла в состав Белостокской области СССР, за исключением д. Кадыш, урочища Лисья гора и прилегающей территории – они находились под властью Германии после оккупации Польши, в Сопоцкинский и Гродненский районы. Приведенный ниже фрагмент штабной советской карты 1:100 000 является яркой иллюстрацией к пакту Молотова-Рибентропа с одной стороны, а с другой иллюстрирует массовую вырубку лесов в 1920-1939 гг.. В белорусской части Авгутовского канала были ликвидированы помещичьи имения, начали создаваться колхозы и сельские Советы. Вдоль государственной границы и Августовского канала предпринята широкомасштабнае реконструкция и фортификационное строительство Гродненского укрепрайона под контролем генерала Д. Карбышева. На участке протяжённостью 80 километров сооружено 57 дотов и около сотни пушечных капониров и колпаков. Вооружённых из них было всего 42, но полное оснащение ни одного из дотов не было завершено. Под предлогом строительства производилось массовое выселение жителей.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Мужественно сражались с врагами воины частей 3-й армии и пограничники 86-го Августовского пограничного отряда. Фашисты рассчитывали на быстрый успех, но ни одна застава не сдалась им без боя. Проявив стойкость и героизм, пограничники сражались до последнего патрона и почти все погибли. 22 июня насмерть стояла 3-я пограничная застава под командованием лейтенанта В.Усова. Более 10 часов пограничники отбивали атаки намного превосходящих сил противника, идущих вдоль Августовского канала. Их драматическую судьбу на канале повторили и воины 2-ой заставы под командованием мл. лейтенанта К.Васильева.

Командующий 3-го кавалерийского корпуса Н. Осликовский (второй слева) возле немецкого пограничного столба на Августовском канале. Лето 1944 г.

Вместе с пограничниками на Августовском канале на запад и на север от Сопоцкино 2 – 3 суток вели бои воины 213-го стрелкового полка и другие подразделения 56-й стрелковой дивизии и подразделения 68-го Гродненского укреплённого района. Используя недостроенные доты, вели огонь по врагу воины 9-го отдельного пулемётно – артиллерийского батальона. Гарнизоны некоторых дотов сражались до 26 – 27 июня во вражеском окружении. В деревне Святск Гурских жители организовали отряд самообороны численностью 40 человек и вместе с воинами отбивали вражеские атаки.

Во время боевых действий в июне 1941 гидротехнические сооружения белорусской части канала были сильно повреждены. Полностью был разрушен распределительный шлюз Чорток. Более шестидесяти лет белорусская часть Августовского канала оставалась в забвении, шлюзы и другие сооружения разрушались. В тоже время в польской части канала, начиная с 60-х годов ХХ века, были проведены реставрационные работы, и Августовский канал стал Меккой туристов, как польских, так и зарубежных.

Игорь Трусов

-

Катэгорыя: Content - Belarusian

-

Апублікавана 10 Верасень 2025

Апошняе

- Фара Вітаўта ў Гродна

- Ігнатовіч Ф. I. МУЗЕЙ НАТУРАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ ГРОДЗЕНСКАЙ МЕДЫЧНАЙ АКАДЭМІІ I ЯГО ЛЁС

- Гожа – Селіванаўцы – Гожка. Месца, якое злучала берагі Нёмана

- Палацы XVII – XVIII стст. на гродзенскім Падоле

- Августовский канал. История и современность. Часть 5. Объекты историко-культурного наследия и туризма в белорусской части Августовского канала.

- Августовский канал. История и современность. Часть 4. Животный мир белорусской части Августовского канала.

- Августовский канал. История и современность. Часть 3. Природа белорусской части Августовского канала и окрестностей.

- Августовский канал. История и современность. Часть 2. Белорусская часть канала

- Августовский канал. История и современность. Часть 1. Августовская пуща